1989年时,刘晓波是一位34岁北京师范大学的中国文学和哲学教授。他当时正在以其对中国传统和文化的犀利批评在精英知识分子的小圈子里崭露头角。

那年春天学生运动开始爆发时,他正在纽约的哥伦比亚大学讲学,那是他游历几个国家的一站。他觉得他没法再继续置身国外了,就买了一张回北京的飞机票。四月二十七日,他正在东京机场转机的时候听到了《人民日报》四二六社论的发表,把这个新兴的运动定性为“动乱”。觉察到前方的危险,他犹豫了。但最后他还是上了飞机回到北京。

在那里,他成了同一学校里的学生领袖吾尔开希的亲近朋友和幕僚。在五月二十七日首都联席会议上还提议要推举吾尔开希成为正式的中国的瓦文莎式的“人民发言人”。这个提议令学生领袖封从德和柴玲极为愤怒,是导致当时一个撤退计划失败的重要因素。

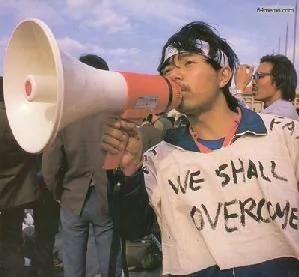

后来,刘晓波在看到大多数著名知识分子在感到政府惩戒的来临时选择躲避和逃亡的做法极为不满。为了取得能够直接影响学生的资格,他发起了有周舵、高新和侯德健参与的“四君子”绝食,并发表“我们没有敌人”的绝食宣言。他们的绝食在六月二日,大屠杀的一天多以前开始。

在大屠杀的那个夜晚,刘晓波和“四君子”中其他人都与学生一起聚集在人民英雄纪念碑的底座上。在一个重要的时刻,他主导了砸毁在他们中间发现的一挺机关枪的行动,避免了发生与军队互相射击血战的可能性。刘晓波那天晚上起初是不赞成撤离的,但在被四君子的其他人说服之后,他尽自己的最大努力协助说服学生遵循撤退的计划而和平安全地撤出广场。

大屠杀之后,他被逮捕并一时被官方认定为运动的“黑手”。但在被关押20个月以后,他在被免予判刑的情况下得以释放。他后来写了很多有关那段时间的自我剖析的文章,对自己在强权之下没有完全能够做到坚持原则而悔恨。

在失去其大学教授职位之后,刘晓波成为一个自由撰稿者,经常在海外中文报刊上发表他对时政的看法。他还竭力参与援助1989年的大屠杀的受害者的工作。1996年十月份,他因为公开批评政府而服刑三年。

2008年,他发起并起草了“零八宪章”,为人权和自由选举呼吁。这份文件迄今已获取8000多人签名。

2009年12月25日,刘晓波被以“煽动颠覆政府罪”判处11年徒刑。